じゃあ、行こうか、きみとぼくと、

薄暮が空に広がって

手術台の上の麻酔患者のように見えるとき。

我々はそれと知らずに、それを行う

――出展不明

<前|

今回はコンポーザーとしてのドルフィーを研究する。音源については次のプレイリストを参照。

前提と約束

コード理論については説明しない。ツーファイブや4度圏(5度圏)は知っているとよい。

コードスケール理論について。Soundquestに一通りまとまっている(現在はβ期間中とかでメアド登録しないと見れない)

https://soundquest.jp/category-archive-chord/#tab_6200d15fa6de2

メジャースケールから派生する7つのスケールをそれぞれion, dor, phry, lyd, mixo, aeo, loc と略記することがある。この略記法は筆者独自のものなので一般には通用しない。

その次にジャズで重要なのがメロディックマイナー(mel minと略記)派生である。この派生がある種のジャズらしさを形成している。特に覚えておくべきはmel min自体、4番目のスケールlyd b7 = mixo # 11、5番目のスケールmixo b13あたり。スケールが与えられたとき展開してメロディックマイナ―派生と気づく能力も大事。

ハーモニックマイナー(har minと略す)派生はそれ自体と5番目のスケールmixo b9 b13 = フリジアンドミナント(phry domと略す)ぐらいしか大事でない。Phry domは「ハーモニックマイナーパーフェクト5thビロー(HMP5↓)」と呼ばれることもあるが、これは和製英語であってそれほど通用しない。

セブンスコード(例:G7)にどのコードスケールを当てるか、という問題は60年代までのジャズが深く追求した点であった。

与えられたテンションに対してどのコードスケールが使えるかの判断は瞬時にできるようにしたい。機能ベースでどれが使えるかも重要で、基本的なスケールは次の通り。

- 解決を意図していない(サブドミナントマイナー♭VI7など):lyd b7

- メジャーへ解決するドミナント:mixo, ディミニッシュドミナント(dim domと略す)

- マイナーへ解決するドミナント:mixo, mixo b13, phry dom, オルタード(altered) *1

- その他:whole tone

ジャズの作曲だとコードとコードスケールの対応が外れることはあまり無いように思う。ポップスの作曲だとコードスケールで説明できないことはままある。

ジャズ側の大例外として思い出されるのはHerbie Hancock「Tell Me A Bedtime Story」(1969)である。和声とメロディが異なるモードに従う「ポリモード」の構造を持っている。

Tell Me A Bedtime Story アナライズ | UNOジャズ.COM

今回はアドリブを取り扱わないが、非自明なアドリブはコードスケールの大喜利でなくリハモの大喜利であることが多い。バックバンドが「Dm7 – G7 (- Cmaj7)」を鳴らしているところで「D7 - G7」や「Ab7 – Db7」 や「Em7 - A7(- Dm7 - G7)」に従うといった種の。単純にコードを先取りしたり後回しするだけでも大きな効果をもたらす(ことがある)

70年代以降のコンテンポラリージャズに繋がるのはやはりリハモの道である。人工的なスケールをなんとか応用するより、既に音楽があるところに別の音楽をぶつけてくる方が「音楽」として豊かで面白い。

ただエリックドルフィーが「異化」のリハーモナイズを選んだのに対し、ジャズの歴史は「滑らかさ」のリハーモナイズを選んだ。アドリブ一本で何とかするジョン・コルトレーン的なレジームの終焉。

ドルフィーはどこまでいっても「コード」の人だが、今回はコルトレーンクインテット期の作曲を扱うため雰囲気程度にモードが出てくる。

マイルス「So what」やコルトレーン「Impressions」が「D dor 16小節→Eb♭dor 8小節→D dor 8小節」という仕組みであることぐらいは知っているとよい。

いくつかの曲分析

2月中に「Brazilia」まで執筆。

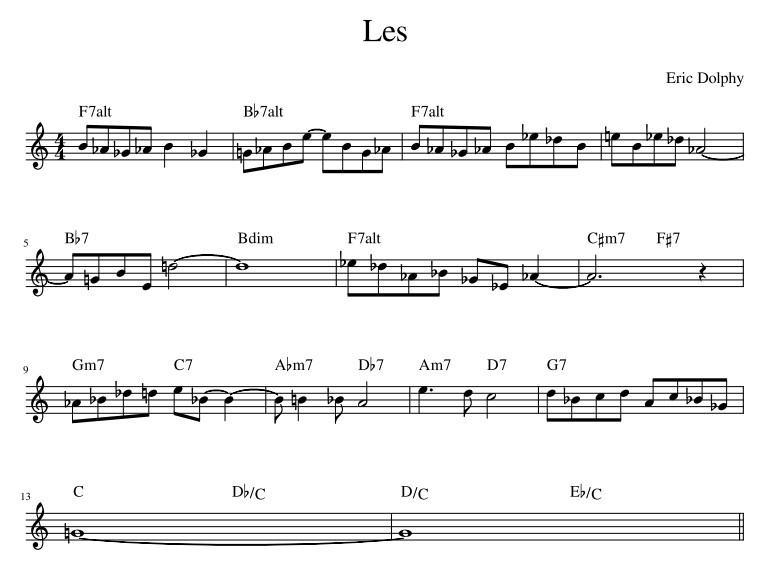

「Les」 from 『Outward Bound』1960

ブルースとどう関わっていくか。ジャズミュージシャンにとって永遠の課題であろう。

ビバップから60年代までのスタイルを適当に並べるとクールジャズ、ハードバップ、ファンキージャズ、フリージャズ、モードジャズ、サードストリームと様々な流れがあり、その中でも各音楽家がそれぞれ異なる立場をとっていた。

先に触れた「Tell Me A Bedtime Story」や Chick Corea「Spain」(1973)といった現代的曲も、実は極度にねじ曲がったブルース形式ではないかという議論がある。

エリック・ドルフィーの作曲にはブルース形式のものが存外多い。この愛好はチャーリー・パーカー譲りに思える。

彼の曲が土臭いと同時に奇妙なのは、それが極度に抽象化されているからだろう。パーカーの時代からビバップのメカニックとブルースのフィーリングの衝突があったが、ドルフィーの場合「こいつブルース聞いたことあるのか?」と疑ってしまうような抽象化をしてくる。

例えばファーストアルバムに収録された「Les」という曲。骨格はFブルースである。ただしF7とBb7は両方オルタード(altered)スケールに従う。アホか? これを大真面目に考えて音楽として成立させたのが偉大な点である。ブルースを何だと思っているんだろう。*2

2,4小節目:ブルースにおける長7度の問題。F ブルースでe(maj7th)が出てきている。

もちろん、ポップス・リズムアンドブルース・ロックンロール寄りのブルースではメロディをメジャーペンタトニック軸にしてmaj7thを出すなんてのはよくある話である。しかしジャズ・ブルースはこれを丁寧に避けることが多い。セブンスの機能性を破壊する音だから。

今回は裏の和声がF7よりアクの強いF7altなのに*3、e(maj7th)が狙って使われている。2小節目はBb7altに対するb5th、4小節目は2拍目頭のe♭(7th)に対する半音階アプローチとして理論的に説明がつく。

ジャズでは特に考えることなく7thのみが取られることが多い。あるいはmaj7thのみが。ここで7thとmaj7thが両立してもいい、という主張は示唆するところが多いように思う。

8-9小節:ツーファイブを伴いつつF#7 → C7 と裏に移行する手口はドルフィーがよくやる。裏コードの多用。

9-11小節:ツーファイブで半音上昇。ゴリ押していく感じが60年代っぽいといえばそうかもしれない。それとちょくちょくコードスケールとコードが対応していない。一部は半音階的アプローチだが一部はそれで説明がつかない(Gm7の4音はG dorianともG locrianともつかない。困る)

13-14小節:ブリッジ。機能的にはF7に解決するためのC7とみなせるが、上部コードが半音上昇していき解決感・繋がりをさほど感じない。F alteredスケールが殆どE majorスケールであることが着想のきっかけになっている?(最後のEbからEへつなげる?)

独特の浮遊感の裏には奇妙なコンセプションがあったわけである。あの時代に提出されブルース形式だったから何とかまとまっているものの、余人が真似できる代物ではない。

(信頼できない)アドリブ採譜が次にある

https://jazzomat.hfm-weimar.de/dbformat/synopsis/solo156.html

「Prophet」 from 『Live at the Five Spot vol.1』1961

コード進行「ツーファイブ」こそがアドリブの華であり濫用することでいくらでも移調できる(してよい)、と認識されたのは1940年代ビバップにおいてだった。

正直言って常識の範囲内で効果的なツーファイブの運用を学びたければ30-40年代のアメリカンポップスや20年代までのティン・パン・アレーを参照した方がよい。今でも学びがある。常識をぶっ壊したのが(新しい常識を作ったのが)ビバップの功罪である。

ビバップ的ツーファイヴゲームの極致としてはコルトレーンの「Giant Steps」「Countdown」を真っ先に上げるべきだろう。いわゆるコルトレーン・チェンジズ。

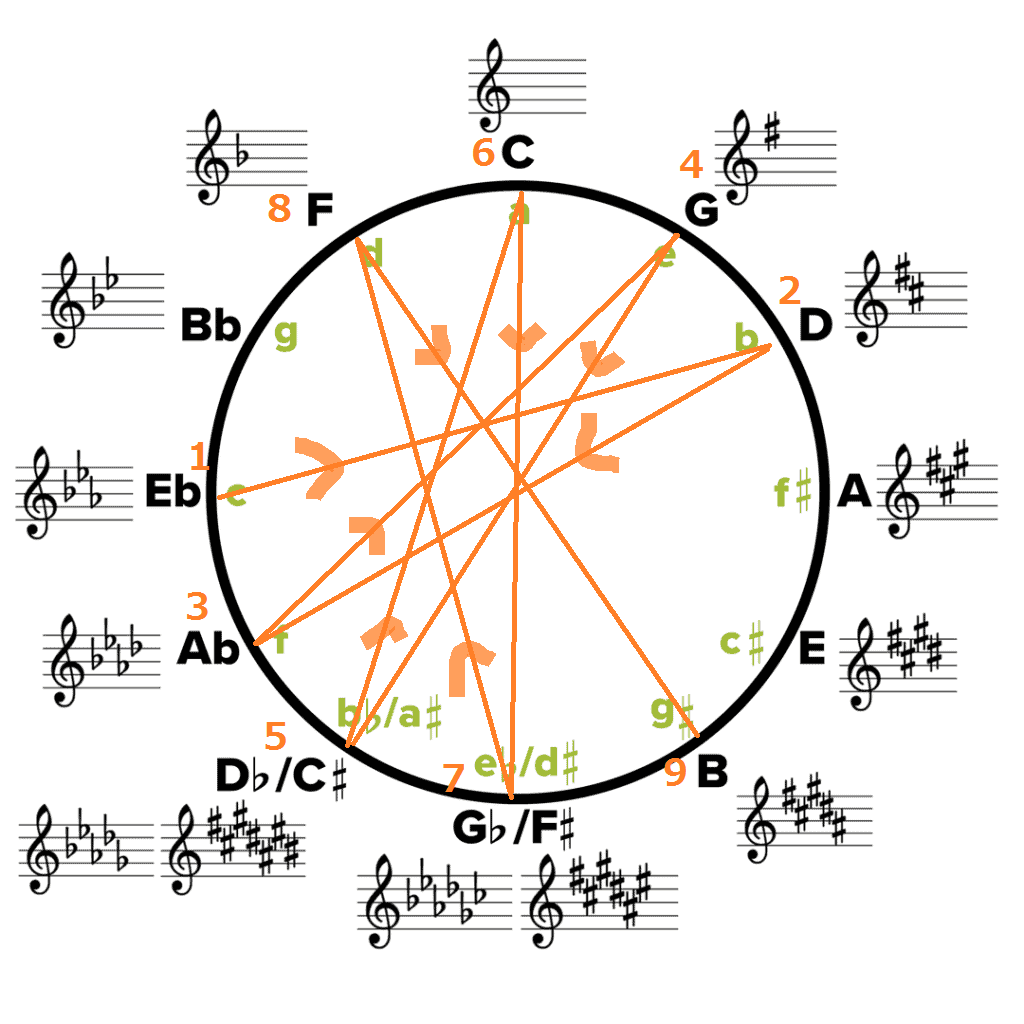

ドルフィーもまた「Prophet」という曲でまあまあ奇妙な試みをしている。AABA形式のスローバラードでBセクションがアドリブパートなのだが、9小節ツーファイブが続いて9つの調が現れる。

次のサイトに楽譜がある。

https://noteheads.wordpress.com/2015/06/20/the-prophet/

セブンスを軸に追った図。「半音下がる」「対角線の裏に行く」を交互に繰り返す形。

前者はセブンスだけ追えば単純なドミナントモーションで、後からツーファイブの「ツー」がそれぞれのセブンスにくっついたと考えられる(ジャズではよくやるツーファイブの濫用法)。

後者は解決の先送りである。例えば②D7 → ④G7 や③Ab7 → ④G7はそれぞれ通常のドミナントモーションである。ここで②D7 → ③Ab7 → ④G7 と続けると、②→③の流れで解決が焦らされ、④でやっと解決して気持ちよくなる……感じはしないか。いちいちツーが挟まるしこのあともツーファイブが続く。

「Miss Ann」 from『Far Cry』1960

正直よくわかっていない。ブルースなのかこれは?

印象だけで言えば、ブルースである。5-6小節目から7-8小節目にかけてのメロディの遷移はブルースの(抽象的)定義と言える「サブドミナントからトニックへの移行」を満たしているよう聞こえる。12+2小節という形式もありがちだ。

だが果たして、これはブルースなのか?

まず調が分からない。ドルフィ―のアドリブを追うと1-6小節はC7が優勢なので、C ブルースと仮定してみよう。このコード進行がC ブルースに見えるか? 全く見えない。他にE ブルースやB ブルースも想定してみたが全然ダメだった。

コード進行以外にもコードスケールの問題がある。7-14小節が綺麗に対応するのに対して1-6小節は明らかに乖離している。お手上げである。

1-2小節:「どの音が出てくるか」より「どの音が出てこないか」に着目すると面白い。出てこないのはc(ルート)、d(9th)、e♭(m3rd)、e(3rd)、g(5th)。低次のコード構成音および頻出するテンションが避けられ、逆に「11thと#11th」など通常両立しない高次のテンションが両方用いられている。

一つのスケールでは説明がつかないので「Gm7(b5) - Abm7(b5) - Am7(b5) - Bbm7(b5)」という進行が裏で働いていると仮定してみたが、あまり説得的ではない。

ちなみにアドリブになると逆にc, e, gがモチーフとして強い。何がしたいかよくわからない。

3-6小節:メロディは綺麗にB メジャー上に載っているように聞こえる。ところがコード進行は「B dim - Bbm7」なのだ。どういう着想なのか知れない。特に和音B dim(~Bm)の上にメロディとしてBメジャー載せるのは、マイナー借用だとしても気持ちよくないと思う。

7-14小節:譜面に書き込んだように一部の半音階的アプローチ(c.a.と表記 chromatic approachの略)を除いて綺麗にコードスケール理論で説明がつく。ただし「どうしてこのコード進行なのか」は謎のままだ。

部分的に説明がつく部分はある。7-9小節「F#m7 - B7 - F7」は(Emに解決するはずの)ツーファイブから裏コードへの解決留保である。11-14小節「Em7 - F dim - F#m7」はDメジャーでよくある動きだろう。

全体として何がやりたいのかはやはり分らない。10小節目にA7が出てくる理由を説明できたら全体のコンセプションも判るという気がする。

Dolphyのアドリブ採譜(Eb譜)

https://idoc.pub/documents/eric-dolphy-miss-ann-transcription-klzzqgr92glg

Booker Littleのアドリブ採譜

http://freejazzinstitute.com/showposts.php?dept=transcriptions&topic=20170501205450_PaulS95

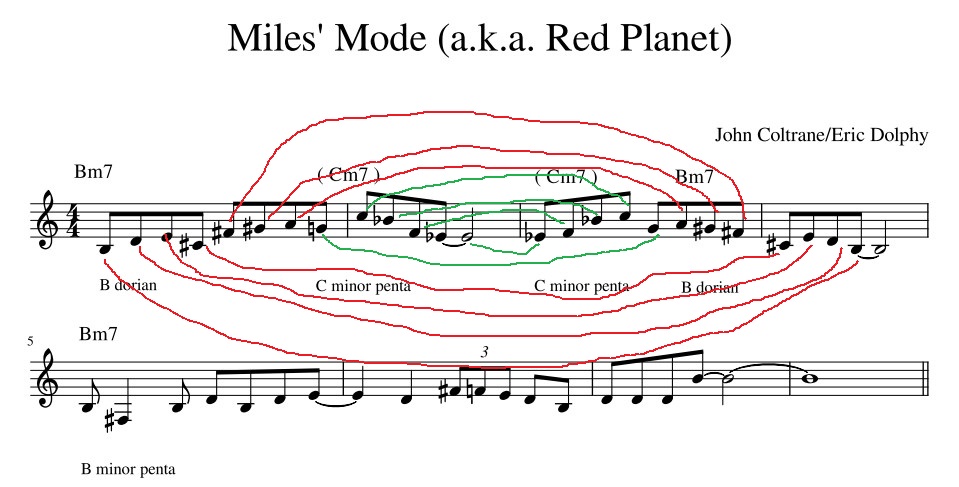

「Miles' Mode」 from『The Complete 1961 Village Vanguard Recordings』1961

「Miles' Mode」は作曲者としてジョン・コルトレーンがクレジットされたモードジャズの曲である。トレーン自身『Village Vanguard』1961 でのライブ演奏のみならず『Coltrane』1962 でスタジオ録音している。

しかし、実はドルフィーの作曲(少なくとも共作)ではないかという議論が次にある。*4

http://uebergreifen.blogspot.com/2012/08/the-red-planet-miles-mode.html

確かに現代音楽の12音技法を取り入れるのはちょっとトレーンっぽくない。どちらかといえば「頭でっかちな」ドルフィーがやりそうなことである。またドルフィーが(おそらく契約の関係上)「Red Planet」という変名で1963年にライブ演奏していたのは意味深である。しかもビッグバンド伴奏のためスコアまで書いて。それほど有名でない他人の曲にここまで入れ込むだろうか。

とりあえず楽曲のトリックを見ていこう。

12音技法といっても非常にシンプルな形で提出されている。1-2小節の12音が被りなく12音律に配置されていることは容易に確かめられる。

また一方で、この曲はB dorian モードを意図して作られている。アドリブやベースを追ってもいいし、テーマ終わりがBのロングトーンであることを根拠にしてもよい。12音技法はふつう無調的、少なくとも中世音楽(モード)や近世近代音楽における調性を超えた調を提示するよう設計されるが、「Miles' Mode」における最初の7音は極めて強くB dorian を示唆している。ある程度ポップにするための取捨選択だろう。

面白いのはここから。後半の5音は明らかにC マイナーペンタになっている。コード進行的には「Bm7 → Cm7」で、これはマイルス「So What」やコルトレーン「Impressions」における「Dm7(D dorian)→ E♭m7(E♭ dorian)」を思い出させる。

このようにモードの軸を複数用意しておくとアドリブにおけるモーダルアウトがしやすい(アウトに根拠ができるため)。8小節という短いテーマの間にメインモードをサブモードを提示する手腕は見事。

補足1:実際のアドリブにおいてトレーンもドルフィーもCm7を根拠にアウトすることは無い。もっと別のところから根拠を持ってきて勝手にアウトしていく。1961年時点で既にモードのアドリブ手法・モーダルアウトの仕草ははるか遠くまで行ってしまっている。

補足2:B dorian を尽くすと残りがC minor penta になることは移調すると見やすい。D dorian(白鍵)を尽くすと残りはE♭ minor penta(黒鍵)である。12音技法のアイディアと白鍵・黒鍵の関係のアイディアが合流してこの曲が生まれたのだと推測。

次の画像を見ればわかるように3-4小節は1-2小節の鏡映し、「逆行形」になっている。これも聴感上面白い。

音律とは関係ない話。1,3拍にアクセントが来るのがブラックミュージックとして珍しい。ユニゾン(『Village Vanguard』だとサックス2本、ピアノ、ベースとやけに多い)も合わせればプログレのような気持ちになってくる。

「Brazilia」 from『The Complete 1961 Village Vanguard Recordings』1961

コルトレーンが『The John Coltrane Quartet Plays』1965 でスタジオ録音しているモードの曲。しかしこれもドルフィーの手によるのではないかという議論がある。

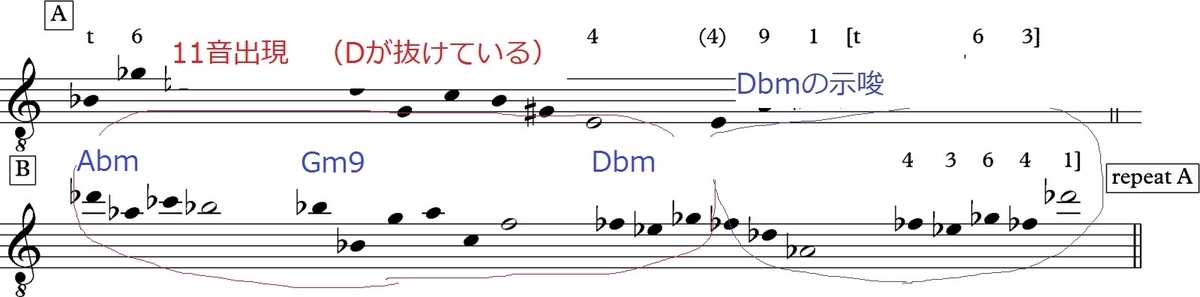

Eb dorian でアドリブは展開されるが、テーマは12音技法的かつルバートで演奏される。ABA形式。

http://uebergreifen.blogspot.com/2013/04/who-wrote-brasilia.html

(この画像では半音階をCから始めて0, 1, 2, ... ,9 ,t, e で指定している。「pitch class」なるもの。どういう流派なのか不明 )

フレーズAについて

ここでEbmが提示されるが、Eb dorian と同定できるほど強くはない。

コード進行はまあまあ意味不明。「Ebm → E7」はよくありそうな進行だが、こういうとき普通はE7のテンションとして9thを入れる。

「A → Ebm」という裏への行き方はドルフィーがよくやる。しかし何を解決しているのだろうか。

フレーズBについて

明らかに意図を感じる「Abm → Gm →Dbm」の進行。「Gm →Dbm」のあたり、裏に行くのが好きなのか12音技法の関係上そうならざるを得なかったのか。

フレーズBについては「inversion」のテクニックだったりDが欠けている理由だったりも分析できるらしい。筆者が理解していないので省略。

ドルフィーの作曲に関しては分析が後知恵にならない(本人はそこまで考えて設計している)だろうという謎の信頼感がある。

ドルフィーは間違いなく「コード」の人である。だからこそモードの曲でアドリブをとりモードの曲を作っていたコルトレーンクインテット期は研究の価値がある。

コルトレーンのバンドで明確にドルフィーの痕跡が残っている作曲は「Miles' Mode」と「Brazilia」ぐらいしか無い。どちらもアドリブはモード的かつテーマで12音技法が使われているのは面白い。何をモードだと思ったのか。

いくつかネットにTranscriptionが落ちているが、モードにおけるドルフィーのアドリブの仕方は本当に分からない。比較的横の動きが多い曲(「India」等)があると思えば滅茶苦茶縦の動き(「Miles' Mode」等)をしたりする。いずれもリハモの仕方が非自明で根拠が分らない。「Miles' Mode」でのアドリブはもうフリージャズだろと言いたくなる。

コーダルな曲でのリハモさえ傾向が掴めていないのだから、先は長い。

付録:アレンジャーとしてのドルフィー/クラシックへの接近

一つの記事にするほどではないが、アレンジャーとしてのドルフィーというのも面白い視点だ。思い出す限り列挙する。

コルトレーンの『Africa/Brass』1961 においてブラスアレンジを担当したのはドルフィーである。『Out There』1960 におけるピアノを抜いてチェロを入れた編成(しかしチェロがRon Carter だったのは失敗だった!)。先に紹介した「Red Planet」におけるビッグバンド。『Iron Man』『Conversations』1963 に見える様々な編成。『Out To Lunch』1964 におけるピアノを抜いてビブラフォンを入れた編成。『Other Aspects』に聴くインド音楽との接近。

この裏には生涯ステディなバンドを組むことのなかった不運がある。

晩年、弦楽4重奏のスコアを書いていたという話もある。彼にはその素養と能力があった。

クラシック音楽への接近というとジャズとクラシックの融合を目指した「サードストリーム」への参加が思い出される。『John Lewis Presents Jazz Abstractions』1960。たしかここでビル・エヴァンスとニアミスしていたはず。

今回の記事で見られた12音技法の背景にこのようなクラシック研究があった。モードジャズの文脈で噴出した理由はよくわからない。

*1:右に行くほどテンションが「エグい」スケール

*2:冗談でなく重要な点。ドルフィー研究における最大の課題は「ドルフィーがブルースをどう捉えていたか」になると筆者は予感している。

*3:あるいはだからこそ? F alteredスケールが第一音以外 Eメジャースケールであるという話に関連している? バークリーメソッド(コードスケール理論)ではなくリディアンクロマティックコンセプト(LCC)で考えた方がドルフィーの考え方に接近できそうだ

*4:権利関係ガバガバで思い出したエピソード。コルトレーンの「Impressions」は1961年には今の形になっているが、1963年ぐらいまで元となった「So What」の名で呼ばれていたらしい。これに関してはマイルスへの畏怖があったのかもしれない