私たちは二人だつた。私はそれをはつきり言える

――マラルメ「散文」――

序:研究への

ビバップ以降のジャズミュージシャンはみな研究家の側面を持ち合わせている。まず「勉強」しないとジャズはできない。

もちろん、アドリブの勉強をすればそれだけで良い音楽を作れるわけではない。1940-60年代は不思議な時代で音韻情報の進化と音楽の変化がなぜか同期していた(少なくともそう錯覚させられた)。その魔法が解けて久しい。

研究はたいてい一人で、あるいは内輪で行われる。研究の総量に比して研究書のような形で世に出回る割合は想像以上に少ないのだろう。不特定多数に伝えるのはそれだけで余計な労力を要するし、「自分が頑張って研究した結果に金だけ払ってタダ乗りされるのは許せない」という感情もある。ジャズはかつてコンペティションの音楽であったし、ミュージシャンはお互い潜在的な商売敵であるから。

とはいえインターネット以後はぼちぼち趣味人・業界人による情報公開が進んでいる。

この記事シリーズの主題はエリック・ドルフィー(Eric Dolphy)である。1928年生まれ1964年没。アルトサックス・フルート・バスクラリネットの木管マルチプレイヤーでそのスタイルから独自の地位を築いていた。

しかし今「Eric Dolphy Analysis」で検索してもロクな情報が出てこない([reference]参照)。ハードバップとフリー・モード以降のジャズに挟まれた過渡期の音楽家を分析することには独特の面白さがあり、言語化すべきことも多いと思うのだが。

この状況に一石を投じるのが本稿の目的である。

筆者は一時期ドルフィーのトランスクリプションと向き合い、アドリブに関して次のような音韻的特徴を抽出した。全て彼の演奏が「Out」に聞こえる所以である。*2

採譜と分析を復習せずに見切り発車で書き始めたので、後に修正する可能性在り。

- チャーリー・パーカー(Charlie Parker)以来のビバップ的なクロマティック・アプローチ(chromatic approach)によるスケール外の音の挿入。

- 通常のメロディラインから一部オクターブを上下させることによる跳躍の創出。また素のラインからして跳躍が大きめ・多めである

- ハードバップ的なコードスケール(横の流れ)の上でビバップ的な縦の動き・疑似的なコードの提示をする。結果としてテンションを含む和音がメロディに浮かび上がる。

- 著しいモードチェンジ。リディアン・クロマティック・コンセプトの影響?

- 著しいリハーモナイズ。代理コード(4度圏で対角線上にあるコード)をm7などでも平気で使う。

作曲に近い方面で言えば次のような特徴がある

- ドミナントセブンスの探究:裏コード、様々なコードスケール、avoidとされる11thやmaj7thの使用

- ブルースの研究

- 現代音楽における12音技法の研究

上記のような定量的分析をpart 2以降で行っていく予定である。

part 1では(採譜に情報が残らない)印象批評的な側面を片付けておきたい。ミュージシャン論というよりはプレイヤー論である。これがまたエリック・ドルフィーの特徴づけには必要不可欠なのだ。

あるいは「音響の時代」である現代においてドルフィーの可食部はここだけかもしれない。

今回出てくる音源のうちspotifyにあるものは次のプレイリストへまとめた。

タイム感覚

ドルフィーのタイム感覚に対して筆者は「パーカーの快楽をそのまま持ってきている」よう前から感じていた。これをもう少し言語化したい。

実際のところドルフィーは各方面でパーカーに影響を受けているが、リズムに関しては(リズムに関しても)「そのまま」などではない。

まずパーカーのタイム感覚を検証する必要がある。次の記事を参照のこと。ビバップ的なコードの処理、クロマティック・アプローチ(delayed resolveと呼ばれている)についても学ぶことが出来る。*3

・ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #58 Charlie Parker <Perdido>

ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #58 Charlie Parker <Perdido> – JazzTokyo

Perdido (Recorded Live At Massey Hall, 1953) - YouTube

ビバップはまずバンド全体のリズムの革命であった、という議論。そしてパーカーのタイム感覚における革新はビハインド・ザ・ビート*4とオン・トップ・オブ・ザ・ビートの自在な切り替えにあった。

ドルフィーがバードっ子だった(?)のはClliford BrownおよびMax Roachとの宅録(1954)からも伺える。ドルフィーのソロは4:30 - 8:22。

Clifford Brown & Eric Dolphy - Deception - YouTube

これだけ聞いてドルフィーと同定することは難しい。どこにでも居そうなパーカーフォロワーだ。しかしいくつかの「ドルフィーっぽさ」を見て取ることもできる。

- 楽器を限界まで「正しく」鳴らすやり方

- 後にも使われるビバップ的なリック

- 8分音符を「ジャスト」に慣らすタイム感覚

知人に「ドルフィーってリズム面でもずっと同じことをやっていないか?」と指摘されたことがある。

パーカーの「Perdido」の演奏と比較すればそうかもしれない。パーカーはかなり焦らしたり逆に突っ込んだりするのだ。音源を聴きながらトランスクリプションを見ていると音価が間違っていないか疑う時がある(しかしそれ以外に表記する方法はない)。

The Complete 1961 Village Vanguard Recordings - Album by John Coltrane | Spotify

John Coltrane Quintet -『The Complete 1961 Village Vanguard Recordings』「Miles Mode」(Disc 1, 1961/11/1)を聴きなおす。これはやはり名演で、ドルフィーのリズムアプローチも多彩だ。一方で、根幹たる8分音符のスウィング感・ドライヴ感・ジャスト感は一定だとも感じる。*5

何故?

理由の一つは音程の選択かもしれない。彼の跳躍が多いスタイルではジャスト(実際には少し喰い気味?/オン・トップ・オブ・ザ・ビート)に吹くのが一番映えるし、メロディラインが難しいからリズムまで揺らすと情報過多になるのではないか。あるいはリズムが揺れるのはコントロール出来ていない証拠だと考えたのか。

もう一つは彼が楽器を「正しく」鳴らす身体的快楽を大事にしていること。気を抜いて自然体で吹くとこれになるという説。(練習しすぎなぐらい)よく練習しているということでもある。先の「Deception」の宅録はこちらを支持しているように思える。

ついでに述べておくと1964年のドルフィーはリズム感がまた異なってくる。例をいくつか挙げよう。

『Out To Lunch』「Hat and Beard」はそもそも16分音符単位で動いている。

『Last Date』「Miss Ann」における8分音符のスウィング、あの不気味なビハインド・ザ・ビートの快楽は何だろうか。『Far Cry』(1960)収録版の「Miss Ann」とリズムの側面で比べてみると面白い。

一見ジャストに聞こえるCharles Mingus Sextet -「Take the A Train」(1964/4/12, Norway)を思い出しても良い。跳躍が著しい(時に4オクターブ!)せいで前後に揺れる箇所が多いよう筆者には聞こえる。

Charles Mingus Sextet - Feat. Eric Dolphy - Take The A Train - YouTube

音色

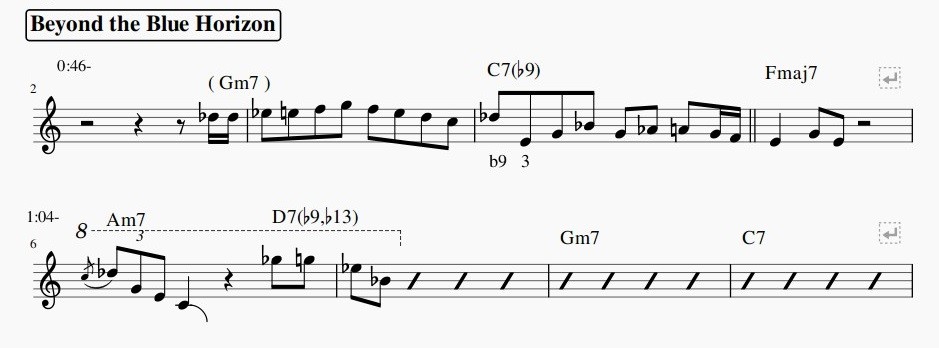

『Eric Dolphy Collection』に載っている次の曲の採譜を分析していた。なんてことはない西海岸期のドルフィーである。

Chico Hamilton - 『Gongs East!』「Beyond the Blue Horizon」(1958)

Beyond The Blue Horizon (feat. Eric Dolphy And Dennis Budimir) - YouTube

意外なことに気付く。跳躍する箇所を除いて音韻的にドルフィーらしいことは殆どやっていない。この速さならビバップっぽくなるのは自然だし、モーダルインターチェンジの使い道もこの時期のミュージシャンとしては標準的(やや先進的?)。例えば

・key : F でFmaj7 に対しF mixolydianをぶつける。

・Gm7 - C7のGm7に対し本来G dorianであるところG harmonic minorをぶつける。

両方ともeからe♭への変化を伴う。コード進行上Fmaj7の次にノンダイアトニックなE♭maj7(♭VIImaj7)があることを反映している? 効果的かと言われると微妙だ。

跳躍には独自性が現れている。

0:46 - : C7(b9)でd♭ - e と長6度で降りる。これが手癖として何回も使われているが、ビバップであれハードバップであれ強調して使うフレーズでは普通ない。

1:04 - :一度下げて極高音に行く。

そこで次のような説が浮かび上がる。

「ドルフィーはタイム感覚と音色だけでドルフィーたりえるのではないか?」

実は音韻情報抜きにドルフィーらしさが成立していて、音韻だけ真似しても(そもそも技術的に模倣が非常に困難だが)ドルフィーっぽくはならないのではないか、という仮説。

筆者にはかなり正しいように思われる。それゆえに「楽理的分析」のPart 1が「非・楽理編」なのだ。

サウンド・シグネチャーとして取りあげたいのはバスクラリネットだ。これが一番議論しやすい。

アドリブ楽器としてのバスクラリネットを開拓したのはエリック・ドルフィーであり、以降のバスクラ奏者は否応無くドルフィーを参照しなければならない。

サックスも特徴的だが、この時代には特徴的な音色のサックス奏者が多く、その内の一人と扱うのに無理はない。フルートに関しては1963年まで音響的な特徴が少ないと思う。NHK朝のニュースを感じることまである(『Outward Bound』「April Fool」など)。1964年にはサックス・バスクラ並みに上手くなっていてロングトーンだけでも唸らせる表現力がある。

癪だが村上春樹から引用すると

死の床にあるダライ・ラマに向かって、エリック・ドルフィーがバス・クラリネットの音色の変化によって、自動車のエンジン・オイルの選択の重要性を説いている方が、あるいは我々の会話よりはいくぶん有益で効果的だったかもしれない。

――村上春樹『ねじまき鳥クロニクル』

確かにこれぐらいのことは出来るかもしれない。

ジャズとバスクラリネットの関係について以前から気になっていることがある。ドルフィーの「グロテスクな」あるいは「サックスのようにエッジが聴いた」音色が後世では全然再現されないのだ。何故?

最近のジャズミュージシャンだとシャバカ・ハッチングス(Shabaka Hutchings)もバスクラを吹いている。楽曲の方向性から攻撃的に吹こうとする意図を感じるが、うまくいっていない。サックス属ではなくクラリネット属に、ジャズ的でなくクラシック的に聞こえる。

Tiger - song by Sons Of Kemet | Spotify

Sons Of Kemet -『Last We Forget What We Came Here To Do』「Tiger」(2015)。このアルアムは3番から6番までバスクラでの録音。

スピリチュアルジャズ風味なのに音がクラリネットみたいに軽い。シャバカがバスクラ下手なのではなく、むしろ正しく鳴らしていると思うのだが……。

Birth Of Creation - song by The Comet Is Coming | Spotify

The Comet is Coming -『Trust In The Lifeforce Of The Deep Mystery』「Birth Of Creation」(2020)ではエフェクターをかませて利用している。出音がクラシック的なのはエフェクター越しでも確認できる。

エッジを効かせようとすると何故かうまくいかない。Pino Palladino / Blake Mills -『Notes With Attachment』「Ekute」(2021)で行われているようにソフト・室内楽方面で攻めていくのが今(というより結構前から)一番有効なバスクラの使い方かもしれない。

Ekuté - song by Pino Palladino, Blake Mills | Spotify

Sam Gendelの目覚ましい活躍は管楽器とエフェクターの組み合わせに新たな風を吹き込んだが、バスクラはどうなのだろう(尚このアルバムでバスクラを吹いているのはおそらくMarcus Strickland)。

Miles Davis『Bitches Brew』(1969)やHerbie Hancock『Head Hunters』(1973)でバスクラを吹いたベニー・モウピン(Bennie Maupin)を取り上げてみよう。彼も良いバスクラ奏者で別にドルフィー的なものを求めていない/求められなかったが、やはり違うと感じる。

Pharaoh's Dance (Audio) - YouTube

「Pharaoh’s Dance」(1969)を聞き直す。グロテスクなのだがドルフィーと比べればソフトな印象(特にロングトーン部分)。印象批評すぎるか。

理由はよく分からない。硬いリードやドルフィーの咥内構造(アンブシュア)に帰着させるのも一つの手である。これで片付きそうな特徴としてビブラートがある。バスクラであそこまでビブラート・ベンドする人は居ない。管の直線部分が多いせいか知らないがバスクラはサックスよりベンド系のコントロールが難しい。

India - Live From Village Vanguard/November 1,1961 - song by John Coltrane Quartet | Spotify

この点では『The Complete 1961 Village Vanguard Recordings』「India」(Disc 1, 1961/11/1)が顕著である。

筆者が提唱したいのは「バスクラの音色は録音やマイクに強く依存する」という説だ。別にバスクラに限った話ではないが。

ジャズの録音環境は70年代まで目まぐるしく変化している(70年代以降は落ち着く印象)。60年代と70年代の録音環境の分断もまた大きい。

例えば70年代のアコースティックベースの録り音。オブラートに包めば「面白い」、率直に言えば「ウッドベースの音としては悪い」。どいつもこいつもフレットレスベースみたいな音になる。これはもちろん奏者の責任ではなくマイキングやスタジオワークが影響している。

Charles Mingus -「C Jam Blus」(1974)。ミンガスはまともなマイクロフォン以前の「ベースは音がデカければデカいほど偉い」という論理を引きずった最後の世代である*6。彼の強打を70年代のライブ録音でとるとこんな音になってしまう。

同様のことがバスクラリネットについて起こったのではないか、という仮説。60年代のマイクで録るとソフトな部分(中高域?)が潰れてああなるのではないか。実音を聞こえたまま録ると現代の録音になる? 「Pharaoh’s dance」は過渡期だからソフトとハードの中間になった?

咥内構造に全てを帰着させる議論には次のような反駁もある。ドルフィーは1曲だけクラリネットで美しいアドリブソロをとっているのだが、これは極めてクラシック的な録り音なのだ。

Mal Waldron -『The Quest』「Warm Canto」(1961)

いや、クラシック的音でなくむしろそこからはみ出している? はみ出しているとして録音と本人どちらに依存しているの? 分からなくなってきた。

あとは楽器の質が変わったことも考えられる。ドルフィーが使っていたのはSelmerのlow-Cモデルらしい。バスクラリネットの保存状態が良いビンテージなんてほぼ無いだろうから検証は難しい。

Exact model and year of Eric Dolphy's bass clarinet? | Sax on the Web Forum

How to Sound like Eric Dolphy (Green Dolphin Street transcription) - YouTube

昨年末に上がっていた動画。『Outward Bound』「On Green Dolphin Street」(1960)に関するあれこれ。使っている黒いバスクラはKesslerのカスタム。

楽器の構造、運指、アンブシュアに着目したプレイヤー論。よく研究しているしかなり近いところまで来ている。あとは60年代の録音環境だけか。

とはいえ「On Green Dolphin Street」はドルフィーの演奏の中でもやけに朗々としていてクラシック的音色だと前から思っていた。真似しやすい範疇ではある。

Charles Mingus -「Meditation on integration」(1964)で聞くような鋭い音はどうしたら出せるのだろうか……。

Meditations On Integration by Eric Dolphy - YouTube

ドルフィーのバスクラに関しては出音の変化より録音環境の変化の方があり得そうだ。先の動画で出音は割と真似できることが判明したから、これは一つの希望を与える。

最近スタジオワーク・ポストプロダクションの進展により60年代当時のブルーノートのスタジオ録音に肉薄できるようになった。どれがサンプリングでどれが新録か分からなくなる瞬間がたびたびある。

Makaya McCraven -『Deciphering The Message』「Ecaroh」(2021)

Ecaroh - song by Makaya McCraven | Spotify

この技術をもってすれば同じくブルーノート録音の『Out To Lunch』「Something Tender, Something Sweet」(1964)は真似しうるのではないか。*7

個人的に一番真似したい音は『The Complete 1961 Village Vanguard Recordings』「India」(Disc 4, 1961/11/5)だ。バスクラに限らずこの異常に乾いた音色が再現できたらおもしろい。

India - Live At The VIllage Vanguard/November 5,1961 - song by John Coltrane Quartet | Spotify

結:偽史を編む

「序」でインターネットでさえエリック・ドルフィーの楽理的分析が殆ど公開されていないと述べた。

原因は判りきっている。この「音響の時代」にドルフィーの音韻を分析して活かす余地などあるわけないのだ。有用ゆえ秘匿されているのではなく、有用でないから出回ってない。特殊な状況におかれたミュージシャンは必要とするかもしれないが、そういう人は自分で分析した方が速い。*8

だからこの研究は趣味でしかなく、書けるから書いたにすぎない。

そもそも「わざわざ今Eric Dolphyをとりあげる」ということ自体に偽史作成への意志が見て取れる。

ある種の孤独な人々を勇気づけること。歴史上決して線で結ばれることのなかった点たちが織り成すもう一つの系譜を想像/偽造すること。行く当てのない暴力。

[reference]

・Eric Dolphy Collection

https://www.amazon.co.jp/Eric-Dolphy-Collection-Artist-Transcriptions/dp/0793586372

「Beyond the Blue Horizon」のアドリブ採譜はこれを参考にした。以降の記事シリーズでもアドリブの採譜は基本これに依る。

・Eric Dolphy Discography

https://www.jazzdisco.org/eric-dolphy/discography/

・「吉田隆一さんによるエリック・ドルフィーの音色/フレイジングの分析」

https://togetter.com/li/315413

・Eric Dolphy: A Musical Analysis of Three Pieces with a Brief Biography (MA Thesis in Ethnomusicology, University of Pittsburgh, 1983)

https://www.jstor.org/stable/10.5406/jazzculture.3.2.0021

Eric Dolphyに関する修士論文。楽理的分析として世に出回っているおそらく唯一のもの。14ドルで買うか迷うが、たぶん内容には期待できない

・Introduction to Eric Dolphy Discography

http://adale.org/Discographies/EDIntro.html

Eric Dolphy研究の第一人者として知られるAlan Saulのサイト。いろんなレアデータがある。

追記(2022/10/9):Eric Dolphy The Diminished Scale and The Emancipation of Dissonance

ディミニッシュスケールに関しての考察。

*1:このエピグラフは入沢康夫『古い土地』「死んだ男」からの孫引き(おそらく入沢の私訳)。仏題「PROSE」に対して「散文」を当てたのは自然な選択に思えるが、実は誤訳に近い。というのも「PROSE」はフランス象徴詩人の散文詩でなく極めて技巧的な定型韻文詩だから。

渡辺守章訳『マラルメ詩集』では「PROSE」を「続誦」と訳し、カトリックの聖歌の一種「sequentia」に起源を求めている。メリスマ(1音節に対して複数の音符を当てること)の強いアレルヤ唱に挿入する形(トロープス)で散文詩形式の説明的歌詞が加えられた、というのがマラルメの時代にもあったであろう俗説。9世紀頃に始まり12世紀には韻を踏むようになっている。

この先「死んだ男」しか登場しない。「二人」であることもない。ミューズは存在しない。

*2:筆者にこう読めるというだけで、当時彼が運用していたアドリブ生成理論はまた違うだろう。チャーリー・パーカーの研究で有名な濱瀬元彦も散々採譜をこねくり回したあと「パーカーがここまで複雑な機構で考えていたはずがない。もっと肉体的原理があったはずだ」(要約)と述べている

*3:メモ:ビバップの時点で9th,b9thはテンションとして十分使いこなされている。ドルフィーの代理コード使いはパーカーの誇張なのか? 一つの動機だとは思う

*4:サッチモなどオールドジャズはこれしかなかった。アドリブは今でも十分聞けるがバックバンドのリズムが苦痛

*5:もはやアドリブの音韻に感動しなくなった筆者にはつまらないと感じる部分

*6:ビル・エヴァンスのトリオで高名なスコット・ラファロ(scott Lafaro)と対照的。彼は完全にマイクロフォン以後のプレイヤーであり音量コントロールはマイクに任せている。ベースが電化・アンプリファイされていく時代においてラファロのスタイルは先駆けとなった。

*7:本当は「Hat and Beard」が真似したいのだがこれは出音から結構違う気もする。ライヴ録音特有の「薄さ」が無くてもこういう音になるのはどう考えれば良いのだろう

*8:菊地成孔がDub Sextetでアルトを吹く際ドルフィーとM-BASEのスティーヴ・コールマン(Steve Coleman)の混合を目指したと聞く。