音楽批評、というよりも「音楽批評」批評の本。

「ポピュラーミュージックを学問の対象として初めて扱ったテオドール・アドルノは、聴くことの研究を標榜して聴く人を研究していないか?」(第一章)とか「日本語ロック論争は読み間違えられてないか?」(第五章)といった問いを提示し、文献の再検討を通じて音楽の聴き方・語り方に一石を投じる。

音楽について何か書こうとしている人、音楽に関する「好き/嫌い」の表明(「愛着のディスクール」とまえがきで呼ばれている)から距離をとりたい人にお勧めしたい。

惜しいところを一つ挙げると、内容的にはもっと広い層にリーチできるのに書き方のせいで阻まれている感がある。「批評」の身振り(事前説明なくロラン・バルトやアドルノを引用するなど)に慣れてない人は「いくつかのトピックを読んだけど、ある程度予備知識ないとよくわからん。感覚的にしか理解できないから、内容を人に説明しづらい」*1となってしまうのだ。啓蒙失敗! 逆に「批評」慣れしている人には、物足りない部分もあれば行間を広く感じる部分もある。

こういったところまで含めて参考になるだろう。非常に身につまされる。

以下、備忘録も兼ねて、「警句」として使える部分を要約・引用しつつコメントを加えていく。

- [まえがき――愛着のディスクールを離れて]

- [第一章 聴衆の生産]

- [第二章 ジャンルの牢獄]

- [第三章 形式美学の限界――小泉文夫の歌謡曲論について]

- [第四章 誰が誰に語るのか――Jポップの言語行為論・試論]

- [第五章 日本語ロックの問題系――はっぴいえんど史観を留保する]

- [reference]

[まえがき――愛着のディスクールを離れて]

「愛着のディスクール」とは何か。

小林秀雄風の主観批評を構成する道具立ては、依然として音楽の批評言語を束縛している(美術や映画の批評言語の更新と比較せよ)。「語れないものを語る」というロマン主義。「私が聞いた〈この音楽〉がいかに優れているか」を証そうとするレトリックの乱舞。言説は「言語化困難な対象=音楽」を特権化し、そこへの「近さ」、すなわち愛着を賭金として火花を散らす。

この「愛着のディスクール」は「好きでなければ語る資格はない」という規範へと姿を変え、しばしば脅迫的にふるまうことになるだろう。(p12)

しかし、ロックンロールやパンクロックやディスコの価値を見出すことができず罵倒する「批評家たち」が常に悪役として描かれる一方、新しい音楽への忠誠を貫くことで歴史の審判に勝利するアーティストとファンたち、といったポップ・ミュージック史におなじみのナラティヴが示すように、愛着は批評の正当性を保証するファクターとして常に称揚されてしまうのだ。それがわれわれを取り巻く、「愛着のディスクール」のありようである。(p13)

「新しい音楽」もそれを攻撃する「(商業ベースの)批評家たち」も、絶滅危惧種になって久しい。音楽シーンの分断・棲み分けと並行して音楽に関する言説の分断・棲み分けが進み、異物への攻撃は以前のような意味を失った。「愛着のディスクール」の中でも、「嫌い」より「好き」の方がずっと流通している。

「愛のディスクール」が目指すことはおそらく、「愛着」にがんじがらめになった当の対象を、「引きはがしdetach」、コード化された言葉の檻から対象を精密に救出しようとする作業なのである。(p16)

「愛着のディスクール」をずらす欲望、「愛のディスクール」に向かう欲望とは何なのか問うてみてもよいだろう。

一つ考えられるのは、音を記述するメタ言語の貧しさへの挑戦だ。

視覚経験はよく発達したメタ言語をもつが、音響経験にはそれがない。私たちは色彩、テクスチャー、形、方向、陰影などを記述する抽象的単語をもっている。一方、聴覚現象の要素を記述するのに使う言語のほとんどは隠喩的である。音楽学、音響工学、音響学の専門的言語や、うるさいや静かのような一般記述用語を除き、普通の英語には、音色、リズム、テクスチャー、音の密度、音の大きさ、あるいは音の空間性を記述するための抽象的単語はほとんどない。(スターン『聞こえてくる過去』p121)

私たちは音について語りあぐねる。類比やレトリックや印象批評は感動的であっても誤魔化された感は否めない、あるいは名人芸すぎて真似できないことに不満が残る。専門用語は実際の聴取体験からどんどん離れていくような気がする。私たちはいかに音楽の言説を生産するべきか? 私たちは感動した経験を語りたいのか(ファンの感想や印象批評)、外にある「音楽」について語りたいのか(演奏の論理)、「音楽」をキャッチする聴取について語りたいのか(聴取の論理)、それとも「音楽」をとりまく環境について語りたいのか(人文的・社会学的な研究)?*2

なお、著者は「愛着のディスクール」を殺したいわけではない(「好き」も「嫌い」も自由に表明すればよい、軽い気持ちでも実存がかかっていても)。ただ、それらを研究対象として扱い、自らの語りの実践においてずらそうと試みている。

[第一章 聴衆の生産]

音楽の言説には「演奏の論理」と「聴取の論理」の二つのロジックがあり(「作詞作曲の論理」や「録音の論理」や「流通の論理」や「再生の論理」を挟んでもよい)、かつての音楽批評では演奏の論理が優先されがちだった。しかしポピュラーミュージックの研究では聴取の論理を忘れてはならない、という話*3。

音楽記号学者ジャン=ジャック・ナティエは「音楽的事実」を「創出レベル」(音楽制作)、「中立レベル」(楽譜や音響、「作品それ自体」とみなされるもの。非常に流動的)、「感受レベル」(聴取)の三つに分けた。音楽に関する「中立レベル」を見誤ってはならない(第三章参照)。リスナーは歌詞の意味内容と歌手を安易に結びつけるし、語りやすい音韻よりも語りにくい音響に惹かれることが多いし、PVも聴取に影響する。

[第二章 ジャンルの牢獄]

「ジャンル」と言ったとき、通時的なジャンル概念(生物学的な系統図、規範性)と、共時的なジャンル概念(集合論的なベン図、恣意性)の二つが考えられる。この両義性をめぐって音楽の言説はたびたび衝突する。

例えば、大瀧詠一は『日本ポップス伝』(NHK-FM、1995年)で「ジャンルはキャッチコピーなんです」と言っている。これはジャンルの恣意性のみに着目した発言だ。

1960年代までの日本大衆音楽の分析としては、おおよそ妥当だと思う。かつてはハワイアンもシャンソンもラテンも全部「ジャズソング」と呼ばれていた。

しかし大瀧詠一は、ジャンルの恣意性を、「ロック」や「演歌」などジャンル規範意識(のあるジャンル)が生じ始める70年代以降にも延長しようとする*4。彼の音楽実践・嗜好と整合する政治的操作だ。

[第三章 形式美学の限界――小泉文夫の歌謡曲論について]

メジャーペンタトニック(C – D – E – G - A)、四七抜き短音階(C – D - E♭ - G - A♭)といった音階論はどれだけポピュラーミュージック研究として有効なのか、という話。

まず、今日的には音階という作曲の一側面だけで楽曲を語ることに無理がある(ぶっちゃけて言えば「つまらない」)*5。ではベースラインも考慮しよう、リズムとの食い合わせは、と始めると無限に専門性は高まる。しかしそもそも、理論的聴取は実際の聴取(大抵のリスナーの聴取、あるいは理論的聴取ができる人の普段の聴取)からかけ離れているのだった。

「創出レベル」(第一章参照)に基づく言説も、それはそれで需要があるのだろう。特に「王道進行」等の和声論は何か説明した感じがして一般受けしやすいように見える。あるいはJ-POP以後における和声論は「中立レベル」なのかもしれない。

ただ、メジャーペンタトニック「程度」の音階論すら「中立レベル」でないことは、音楽理論を利用して何か書く人は意識しておく必要がある。ターゲティングは難しい*6。

[第四章 誰が誰に語るのか――Jポップの言語行為論・試論]

私たちはときに歌詞に感動し、歌詞について語ろうとする。「音楽は正直凡庸なんだけど、歌詞が良いんだよね」といった具合に。しかし歌詞カードだけを見た歌詞分析はどれほど有効なのか。

音楽における歌詞の水準について、サイモン・フリスは「歌が歌詞(というメッセージ)の意味を運び伝えるために存在しているのではない。逆に、歌詞のほうが、歌(というメッセージ)の意味を運ぶために存在しているのである」と述べる。歌詞分析は、歌詞を分析すれば音楽の意味がわかるという前提に立って行われるが、実際には逆で、音楽を分析しなければ歌詞の意味は理解できない」(p113)。

シンガーソングライター・バンド文化の延長にあるJ-POPにおいて、歌詞の意味内容とミュージシャンを安易に結びつけるロマン主義的な受容・評論はたびたび行われてきた。

阿久悠のように歌謡曲の側に立ってそれを批判する前に、ポピュラーミュージックにおける主体の在り方をできるだけ厳密に考えてみよう。

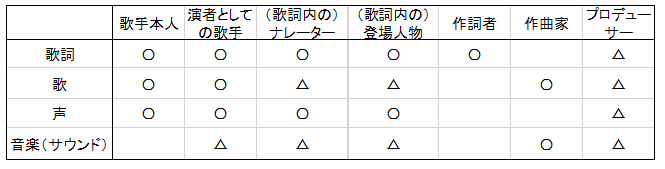

〇は常に主体となりうる場合を、△は特殊な場合に主体となりうる場合を示す

縦軸注記(本文に明記されているわけではないため、この補完は私の読み)

「歌詞」:歌詞の言語的水準のこと。歌詞カードだけで分析できる部分。

「歌」:発話行為の主体。コンスタティヴ(事実確認)の水準に近い。「劇中歌」的な構造がないと歌詞内の登場人物を発話の主体と考えることは難しい(ブランキー・ジェット・シティ〈くちづけ〉やピチカート・ファイヴ〈SUPERSTAR〉など)。

「声」:J-POPにおいて主要な地位を占める、リスナーに欲望される「歌う身体」の水準。パフォーマティヴ(行為遂行)の水準に近い。私たちはポピュラーミュージックを日常的に口ずさむ(「歌」の主体となる)が、そこにおいて再現する「声」はミュージシャンのものではないのか。

「音楽」:言葉というよりもサウンドとしての歌の水準。私たちがポピュラーミュージックを口ずさむときは「声」だけでなく「サウンド」も召喚していることが多い。ここにおいて言葉は「音楽それ自体」の換喩として機能する。

横軸注記

「演者としての歌手」は本名:栗原清志(「歌手本人」)が芸名:忌野清志郎(「演者としての歌手」)で活動しているようなもの。

異論は当然あるだろう。あと縦軸も横軸もまだ増やせる気がする。

とにかく、とても、面倒くさい。ここまで腑分けする必要があるのか? アイドルソングやバンド文化の中で歌謡曲の構造を借りたグループ(ピチカート・ファイヴ、第二期スパンク・ハッピー、ヨルシカ)の場合はここまで考えた方がよい。

実際のところ、ロマン主義的な言説も批評としてときに有効である。ただ、読む場合も書く場合も「読み方の一つでしかない」という意識は持っておきたい。

取り敢えず声は嘘なのである(p116)

ともかく、アウエンブルッガーとラエンネックの解釈学では、声は嘘をつける唯一の音だった。(スターン『聞こえてくる過去』p155)*7

[第五章 日本語ロックの問題系――はっぴいえんど史観を留保する]

日本語ロック論争を蒸し返す。「英語で歌っていたミュージシャンが一方的に日本語で歌っているミュージシャンに難癖をつけた」「ナンセンスな論争」以上の問題がここにある。

まず一回目の論争(『新宿プレイマップ』1970年10月号「ニューロック座談会」)における三つの対抗軸を確認したい。

内田裕也は三つとも後者をとっている。一方、大瀧詠一はサウンド重視という点では内田裕也と一致し、内田裕也と違ってローカリズムを志向し、商業/対抗の軸にはほとんど興味を示さない。

「日本語ロック論争」において内田裕也が最も危機感を抱いていたのは、実のところGSのようなロックの芸能化だった。しかしそのような問題意識を大瀧詠一は持っていなかった*8。逆に大瀧詠一が最重要視していた日本/西洋(ローカル/普遍)の軸は、内田裕也にとって深い問題ではなかった。両者は完全にすれ違っている。

二回目以降の論争では、次のような論点が出てくる。

- オリジナル/コピー

- ロック/フォーク

- ハードロック/フォークロック

「ハードロック」は内田裕也にとってギターサウンドではなく、日本語でシャウトできるかの問題だった。

英語日本語混じりのロック(カヴァーポップスからキャロル、サザン、ゴダイゴ)、ハードコアパンクなどの英語詞ロック(GSからニューロックの流れ?)など、「はっぴいえんど史観」から漏れる部分はいくつもある。

批判されすぎたせいで今「はっぴいえんど史観」を唱える人は殆ど居ない気もするが。

[第六章 記号としての「ニッポン」――軽やかに歌われる君が代ポップ]

[第七章 音楽を「所有」すること――「大地讃頌」事件と著作権制度]

[第八章 複製技術時代の終焉]

この辺りはちょっと時代掛かっている。言うことなし。

[reference]

ジョナサン・スターン(著)、中川克志、金子智太郎、谷口文和(訳)『聞こえてくる過去 音響再生産の文化的起源』(インスクリプト、2015年)

*1:https://honto.jp/netstore/pd-review_0602696677_191.html

*2:追記:「愛のディスクール」に向かう別の動機としてコミュニケーションがある。一生懸命音楽について語ってもその音楽が嫌いな人には一切届かない、というのは寂しいことではないか。無論、「愛着のディスクール」には感情的説得の可能性がある。しかし私たちは、好き/嫌いを保留したまま音楽の一側面について納得させるような語りの可能性を求めている。

*4:追記:規範性のきわめて強いジャンルとして最古の「クラシック」を忘れていた。いや、確かにこれは「ポピュラー」ではない。しかし日本のポピュラ―音楽の形成には多大な影響を及ぼしている。

*5:「都節」「沖縄音階」等のペンタトニックスケールのテトラコルドによる分析は、音楽理論としては「面白い」。しかしポップスの分析としては「つまらない」。たしかに歌謡曲の時代では、一般リスナーは結局メロディと歌詞で曲を記憶し「歌い継ぐ」のかもしれない(再生環境や音楽リテラシーを考慮して60年代までは妥当だと判断)。とはいえ、メロディ・歌詞その他の連合体である「歌」から音階だけ抽出した分析は、どれほど有効なのだろうか? 小泉文夫が民俗音楽研究者だと知ると腑に落ちる部分がある。

*6:科学分野の解説記事に関して「数式を一行入れるたびに売り上げは半分落ちる」と言われていることを想起した。

*7:18-19世紀西洋医学における身体検査の変遷への言及。患者の口頭での訴えからアウエンブルッガーの打診、ラエンネックの間接聴診へ。

*8:芸能界にも対抗文化にも染まれないというのが本音だろう。元はっぴいえんどメンバーによる歌謡への曲・詞提供、テレビに出演する際の微妙な身振りを参照。