どうしてこれが入門書ってことになっているんだ。

はじめに

三輪哲二・神保道夫・伊達悦郎『ソリトンの数理』岩波書店、2007年

T. Miwa, M. Jimbo, E. Date, M. Reid, “Solitons: Differential equations, symmetries, and infinite-dimensional algebras”, Cambridge University Press, 2000.

『ソリトンの数理』という本がある。可積分系の教科書としてつとに有名だ。

もともとこの本は「岩波講座 応用数学」シリーズの『〈3〉 [対象4] ソリトンの数理』として1993年に刊行された。2007年に単行本化。英訳もある。

100ページと短いこと、語られている内容がきわめて美しいこと、「岩波講座」原本の中古が500円程度で買えること、「予備知識としては微積分と線形代数、および初等的な複素解析(留数解析程度)の知識があれば読めるように配慮したつもり」(p.vii)であることから、学部生の間でたびたび話題になる。

そしてちょっと手を出そうとすると、この本の殺意に気づく。

殺意は言い過ぎだとしても、この本は妙に読みづらい。ぶっちゃけ罠の本だと思っている。「学部2-3年生でも気軽に読めますよ~」という顔をしているのが良くない。詐欺だ。

歴史的解説もなしにどんどん非自明で発見的なアイディアを詰め込んでいくのが、『ソリトンの数理』の本質である。微分計算も普通に難しい。さらに場の量子論ないし表現論の概念操作に慣れていないと、表層的な線形代数の計算は追えても「気持ち」と呼ばれる部分、「要するに何がしたいか」は分からないだろう。

総じて、可積分系最初の本としては一切お勧めできない。とある人はこの本を指して「文脈的サイコパス」と言っていた*1

それでも『ソリトンの数理』を読もうとする人に向けて、このノートを書く。

セミナーでやるならば、行間埋めの手間まで含めて教育的かもしれない。しかし独学でパッと読みたい人には、手頃そうなのに惜しい本である。単行本化にあたって30ページくらい解説が加わっていれば、もっと読みやすい本になったはずなのだ。その30ページを、この記事で埋めることができれば良いと思う。

この記事は『ソリトンの数理』の単行本版が手許にあるという想定で書かれている(ページ数・式番号は単行本準拠)。また計算のフォローは一切しない(長くなるし、はてブでTeXを打ちたくないので)。

- はじめに

- 参考文献・教科書の紹介

- 第1章 KdV方程式の対称性

- 第2章 KdV階層

- 第3章 広田方程式と頂点作用素

- 第4章 フェルミオンとそのカルキュラス

- 第5章 ボゾン・フェルミオンの等価性

- 第6章 変換群とτ関数

- 第7章 KdV方程式の変換群

- 第8章 有限次元Grassmann多様体とPlucker関係式

- 第9章 無限次元Grassmann多様体

- 第10章 双線形恒等式再び

- おわりに

参考文献・教科書の紹介

可積分系の本を1冊も読んだことが無いなら、まず戸田『30講』から始めるべきだろう。可積分性と真逆のカオス概念、逆散乱法、ラックス形式、戸田格子、広田の直接法、コワレフスカヤのコマ、と欲しい内容は網羅されている。他の本も参考になる。

この次の本、というのが難しい。原理的には『ソリトンの数理』を読むこともできるが、私はお勧めしない。

『ソリトンの数理』の特徴は、KP階層に関する佐藤理論(1981年、解空間を佐藤グラスマニアンと呼ばれる無限次元グラスマニアンとして記述)を、表現論・場の量子論の言葉で書き直したことにある。これは佐藤幹夫の弟子筋が集まって書いた[DJKM] = [Date-Jimbo-Kashiwara-Miwa,1981-83]の視点だ。(第6-7章を除けば)あくまで「書き換え」なので、元の佐藤理論をある程度知っておかないと何を書き換えようとしたか分からず、苦しくなるだろう。

というわけで佐藤理論に近い文献を探してみる。

高崎金久『可積分系の世界: 戸田格子とその仲間』共立出版、2001年

中村佳正・高崎金久・辻本諭・尾角正人・井ノ口順一『可積分系の数理』朝倉書店、2018年

佐藤幹夫(述)野海正俊(記)『ソリトン方程式と普遍グラスマン多様体』1984年6月

https://digital-archives.sophia.ac.jp/repository/view/repository/20200107004

及川正行『第7章 佐藤理論入門』2013年

https://www.nagare.or.jp/download/noauth.html?d=32-2rensai.pdf&dir=111

[高崎]はかなり良い本だと思う。300ページ読む気があるなら『ソリトンの数理』より勧めたいくらいだ。ただ、『ソリトンの数理』が放つ妙な色気はない(そんな色気がある本は滅多にないけれど)。

『可積分系の数理』は辞書として挙げておいた。第1章はソリトンなど古典可積分系の解説に当てられており、文脈が分かっていると役立つ。だが初学者向けではない。

[佐藤]は第5章だけ読んでも良い。

[及川]は勘所をつかんだ13ページの要約。最悪これだけでも。

柏原正樹・神保道夫・伊達悦朗・三輪哲二『ソリトン方程式とKac-Moodyリー環』数学 34 巻 (1982) 1 号 pp. 1-16

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sugaku1947/34/1/34_1_1/_article/-char/ja/

M. Jimbo, T. Miwa, “Solitons and Infinite Dimensional Lie Algebras”, Publ RIMS, Kyoto Univ. 19 (1983), pp.943-1001.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kyotoms1969/19/3/19_3_943/_pdf/-char/ja

『ソリトンの数理』と同方向でより発展的な内容。アフィンリー代数に明るい方向け。

時弘哲治『箱玉系の数理』朝倉書店、2010年

歴史的順序とは逆になるが、KdV方程式の「超離散極限」として現れる箱玉系(1990年)から攻めるのもアリだろう。箱玉系はある意味KdV方程式のトイ・モデルになっており、ソリトン解のみが現れる。『ソリトンの数理』で困ったとき「箱玉系では……」と考えることで心理的に楽になる、かもしれない。あと『箱玉系の数理』では佐藤理論が必要な分だけ少し解説されている。こういう解説を断片的につなぎ合わせて全体的な理解に至るものだと思う。箱玉部分に関しては誤植が多いという話を聞くので、真面目に読むのは辛いかもしれない。

インターネットに転がっているものを置いておく。今回避けた計算のフォローにも役立つだろう。

可積分系の歴史については、手前味噌を含むがこれらを参照して欲しい。特に『可積分系の歴史』の1970年までの部分は知っておいて欲しい。これでも『ソリトンの数理』を読むには足りないと気付いて、このノートを書いている。

第1章 KdV方程式の対称性

§1.1 対称性と変換群

まず、対称性の概念が出てくる。数学的には群やリー代数の表現論のことだ。歴史的な整理は次を参照。

表現論周りの前提知識を確認しよう。ここにおいてすでに躓きの石を確認できる

アフィンリー代数(振る舞いの良い無限次元リー代数のクラス)の理論が、この本の第3-7章(KP方程式の解空間の対称性としてアフィンリー代数の表現を見出す[DJKM]の仕事)の背景にある。しかし、これを前提とするのは流石に酷だろう。

有名な無限次元リー代数の教科書[Kac]には[DJKM]の解説がある。Kac-Moody代数を知っている人はこっちから攻めても良い。本当のことを言うと、そのくらいリテラシーのある人が『ソリトンの数理』の真の読者で、それ以外は全部背伸びな気がする。

V. G. Kac, “Infinite-Dimensional Lie Algebras”, Cambridge University Press, 3rd ed. 1990.

背伸びする必要に初心者が気づけないのが『ソリトンの数理』の悪いところだ。また、背伸びするための台を用意するのがこのノートの目的である。

有限次元リー代数の古典理論、もしくは初歩的な自由場の量子論を知っているとグッと楽になるだろう。

J. E. Humphreys, “Introduction to Lie Algebras and Representation Theory”, Springer, 1972.

どうせアフィンリー代数まで行かないなら、有限次元リー代数の表現論も入門部分までで十分だ。どちらかというと、記法まで含めて場の量子論の方が知っていると有利。[坂本]は数学畑の人間でも読みやすい良い本である。

しかし物理を少しでも齧ったことがあれば、「場の量子論を知っていれば有利って、バカか??? なんでソリトン程度に物理学科4年相当の場の量子論が必要なんだ」と思うだろう。

まとめると1番現実的なのは、線形代数だけを携えてリー代数の表現論や場の量子論が背景にある計算を延々と追っていくことかもしれない。この「なんとか計算は追えるけどやりたいことが分からない」もやもやが、『ソリトンの数理』を奇妙な本に仕立て上げている。他に難所が無ければ『ソリトンの数理』によって量子場の計算を学ぶ、くらいは言えたのだが。

§1.2 KdV方程式の対称性

p.6において、KdV方程式 (1.15)に対し対称性

(1.16)を見つける話をしている。これもなんというか不親切だ。

『可積分系の歴史』で述べたように、KdV方程式は非線形偏微分方程式ながらとても「うまく」いく。その背景には無限個の保存量の存在があった。

ここで解析力学におけるネーターの定理(1915年)を思い出そう。場の量子論の初歩的な教科書にはほぼ必ず書いてある(しかし解析力学の教科書にはあんまり書いていない)。

それによると、保存量と対称性は1対1に対応する。また対称性は、保存量 に対するベクトル場

のように、微分方程式の形で局所的に書かれる。この微分方程式こそ(1.16)が主張していたものだ。さらにこれらの微分方程式を集めたものが、第2章に出てくるKdV階層である。

無限次元の対称性(=解空間の1点の周りに無限個のパラメータで統制された解の族をつくれること)に触れて無限個の保存量に触れないのは、片手落ちだろう。言い忘れていたが、『ソリトンの数理』がこんなに説明不足なのは、「岩波講座 応用数学」の紙幅が100ページに制限されていたせいである。

§1.3 Lax表示(線型方程式からのアプローチ)

歴史的補足を行う。

2つの微分作用素 (第2章で出てくるKP方程式の1階の作用素

に対し

)と

を用意する。非線形なKdV方程式を解くにあたって、まず新たな未知量

に関する連立線形偏微分方程式

,

を考えるべきだと気付いたのは、Gardner-Greene-Kruskal-Miuraの逆散乱法だった(1967年)。『ソリトンの数理』では逆散乱法のような解析学的手法は一切使わないが、それでもこの連立方程式は重要である。

連立方程式の両立条件(解が存在するとしたら絶対成り立ってなければならない必要条件。局所的な解の存在のためには十分条件であることが多い) が非線形なKdV方程式と同値になる。キモいが慣れなければならない。こういった微分作用素のリー括弧の記法を用い、逆散乱法の見通しをよくしたのが、Lax(1968年)だった。今では「無限次元/有限次元の古典可積分系≒Lax形式で書けるもの」と認識されているくらい基本的である。『ソリトンの数理』の代数的アプローチでも当然の前提になっている。

波動関数 について先走った記述がある(p.8)。こちらも先走って注意すると、『ソリトンの数理』の主題であるKP階層は、どの形式を使うかで同値な言い換えが8つ以上存在する(⑥⑦はこの本に出てこない):

①

に関して書き下す

② τ関数の双線形形式(広田)

③ τ関数の留数積分による式([DJKM])

④ τ関数とグラスマニアンのPlucker関係式(佐藤)

⑤ Lax作用素

に対するLax-Sato方程式

⑥

のゲージ変換群(dressing operator)

に対するSato-Wilson方程式

⑦

のZakharov-Shabat方程式系

⑧ 波動関数

について書き下す

τ関数が最も根源的だと思っておくと気が楽だ。しかしそれでも3つも言い換えがあって困る。

『ソリトンの数理』ではτ関数を無限変数形式的ベキ級数 の範囲で調べていく(対称性に対応して無限個の変数を一気に考えたのが佐藤幹夫の飛躍の1つだった)。ただそうすると、KP方程式の任意初期値や

解など一般解のことは分からない。これに関しては次に少し書いてある。

イントロダクションの解説に2000文字も使ってしまったが、次章以降はこんな長くならないはずである。

第2章 KdV階層

§2.1: 擬微分作用素 がKdV方程式に持ち込まれたのはいつ頃からだろうか。おそらくソリトン解の抽象代数理論が始まった1979年頃と見るべきである(『可積分系の歴史』参照)。一方、佐藤スクールは同時期独立してすぐ

を導入したと思う。彼らは「D加群」や「代数解析」で知られるように、微分の代数的取り扱いをずっとテーマにしていたからだ。

§2.2, 2.3: 無限次元の対称性を表すKdV階層の表式は、逆散乱法のMiuraによって1968年には得られていた。それをLax形式で書こうとすると、擬微分作用素によって記法を拡大して平方根 を持ち出す他ないらしい。しかし1回これを許せば、KdV階層が

(2.12)のようにとても綺麗に書ける。この綺麗さの方を信じて進んで行こう。

われわれは、KdV方程式の対称性を(2.12)の形の無限小変換として探すことにより、無限個の互いに可換な対称性を得た。実は、KdV方程式の持つ対称性はこれだけではない。もっと大きな非可換の対称性が存在する。(p.16)

「非可換の対称性」とは頂点作用素(p.23)であり、佐藤グラスマニアンである。

§2.4 KP階層

KP方程式について情報を列挙する。

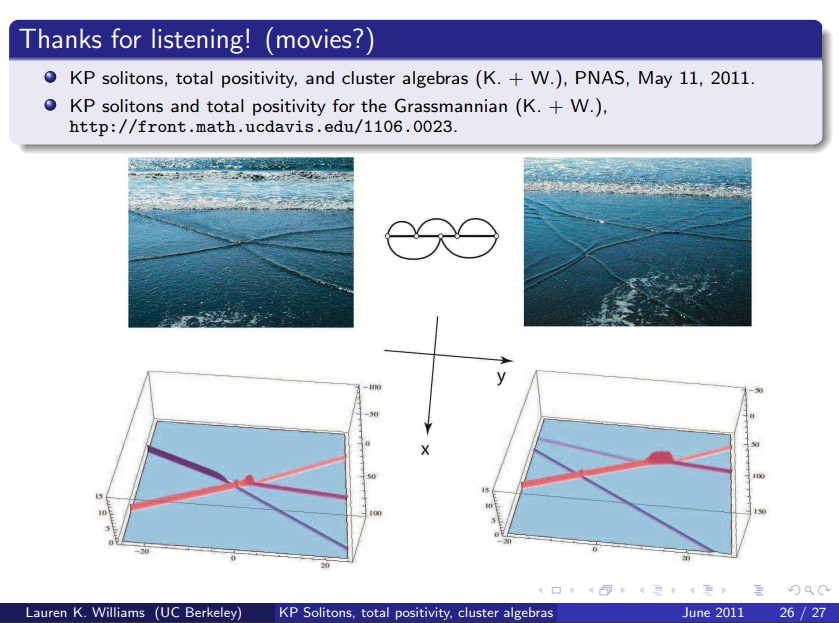

KP方程式はKdV方程式の解析を目的として、1970年Kadomtsev-Petviashviliによって定義された。流体の運動を表すEuler方程式に「振幅が小さく」「波長が長い」という条件を課すと、第一非線形近似としてKP方程式が出てくることが知られている。特に実験的な検証が可能であり、波打ち際の波はときにKPソリトンのように振る舞うことも分かっている。

KP方程式もKdVと同じく無限次元可積分系である。しかしnソリトン解の発見は1976年(薩摩)と結構遅い。KP階層の発見も、擬微分作用素を用いてLax形式を考察した佐藤(1979-80年?)にクレジットされている。

KP方程式の任意初期値に対する解析的振る舞いは今もまだよく分かっていない。『ソリトンの数理』で紹介される佐藤グラスマニアンにより、形式的ベキ級数解に関しては全て分かった……わけでもなく、具体的にそれぞれの解を見ていくとまだまだ研究すべきことが残されている(たとえば次を参照)。

Y. Kodama, “Solitons in Two-Dimensional Shallow Water”, SIAM, 2018.

§2.4はかなり美しい。Lax作用素 として

という1階作用素の中では最も一般的な形(定数項はゲージ変換で消せる)をとると、これがそのままKP階層

になる。人工的な感じがしなくもないKP方程式

が普遍的なセッティングから出てきたのだ。何かしら正しいことをやっている気持ちになれる。

(2.22)で波動関数 と真空波動関数

を擬微分作用素

でつないでいる:

。

は普通

で表されるdressing operatorである。この本だと以後

ないし

を表に出して議論することは無い。

第3章 広田方程式と頂点作用素

ここで『ソリトンの数理』の大まかな構成を述べておく。第1-2章はソリトンの復習。第3-5章は佐藤スクールの仕事に必要だった道具の整備。第6-7章は[DJKM]が1981-83年に行ったアフィンリー代数・頂点作用素による解空間の記述。第8-10章は佐藤幹夫が1981年に行った佐藤グラスマニアンによる解空間の記述(の[DJKM]による書き換え)。

佐藤理論はフェルミオンの話(第4-5章)抜きでも展開できるのだが、この本ではそうなっていない。

§3.1: 広田の直接法(1971年頃)において、 からτ関数が導入される。τ関数が以後の主役だ。

逆散乱法は積分計算を通じてソリトン方程式を解く普遍的なスキームである。しかし出てくるソリトン解を見るに代数的な計算だけでもっと簡単に導けるだろう、という動機で直接法・広田微分は開発された。

広田微分 に対し、固有ベクトル的に振る舞う指数ソリトン解のみが本文では触れられている。しかし『ソリトンの数理』が扱う範囲を超えて、τ関数の領野はもっとず~~~~っと広いことに注意(少なくとも有理解とテータ関数で書ける準周期解の存在は心の片隅にとどめておくとよい)。

§3.3 頂点作用素

頂点作用素について、本文は「この名称は素粒子論に由来するがここでは立ち入らない」(p.25)と書いている。このノートで説明しておくべきだろう。

場の量子論において頂点作用素と呼ばれる 型の演算子は、その作用で位置

に粒子を追加する。KdV方程式のnソリトン解に頂点作用素を作用させると(n+1)ソリトン解になるという関係

(p.25)は、物理的にはソリトンを(量子的)粒子とみなす描像であり、かなり嬉しい。

頂点作用素は70年代初めに弦理論(超対称性が足される前)で使われ始めたらしい*2。今日もっとも大事な例は、2次元共形場理論(BPZ、1984年)におけるそれだろう。

山田泰彦『共形場理論入門』培風館、2006年

『ソリトンの数理』を読むにも本当は共形場理論を知っていて欲しい……が、流石に酷か*3。

もう1つのルートはアフィンリー代数の表現論である。[DJKM]の仕事(1981-83年)は共形場以前であり、そのときはアフィンリー代数の表現論に出てくる頂点作用素*4を使っていた。共形場理論も結局はアフィンリー代数に統制されるから、ソリトン方程式と表現論的には似た現象だと分かる。『ソリトンの数理』の前にアフィンリー代数を学んでくれと言うのも、やはり酷だ。

結局は、諦めて呑み込んでくれ、と言うしかない。

ただ指数ソリトン解以外に頂点作用素がどう作用するかくらいは問うてみよう(作用させても再びKdV/KP階層の解になることは§6.3)。実際有理解に作用させてみると、よく分からない解が出てくる。

結局のところ、佐藤グラスマニアンの中で指数ソリトン解の成す部分空間「だけ」が、アフィンリー代数/頂点作用素で綺麗に書ける。

§3.4: KP階層について広田型の方程式を無限個表示するのは面倒なので、留数積分を用いて一気に(3.20)で与える。

さらに、③τ関数による⑧波動関数 の表示(3.21/22)を通じて、第2章で見た⑤Lax形式のKP階層が解けていることを確認する(ここで

を定義するのに⑥dressing operator

を

から定めている)。以上の番号振りはこのノートの§1.3で述べたもの。こんな感じでポンポン繋がっていく。

演習問題3.1/3.5は有理解に関するものなので確認して欲しい。

第4章 フェルミオンとそのカルキュラス

この章と次の章にかけてボソン-フェルミオン対応と呼ばれる計算が説明される。物理的には「1次元量子系ではボソンとフェルミオンの統計が区別できない」という現象*5だし、数学的にはHeisenberg代数(ボソン)とClifford代数(フェルミオン)のFock表現が等価だということになる。多項式と行列式を行ったり来たりする作業と言っても良い。

表現論または物理への馴染みが必要。あるいは初見で慣れることが必要。

フェルミオンの計算は、佐藤スクールの1976-79年頃の仕事「ホロノミック量子場」において重要なツールだった。2次元Ising模型の有質量臨界極限における相関関数を決定する際、フェルミオンによって「行列式」を確保するのである。フェルミオン周りで困ったら次の付録Aが参考になる。

神保道夫『ホロノミック量子場』岩波書店、1998年

佐藤スクールとτ関数の遭遇は、分かりにくいがホロノミック量子場ですでに起こっていた。Painleve方程式にもτ関数があり、広田型の微分方程式が書けて、KP階層と同じく「行列式」の世界に位置することが示せる。

第4章の内容は多体量子力学が考えられ始めた1930年代にはおおよそ知られていた(Wickの定理のみ1950年)。フェルミオンをマヤ図形*6で表示するは佐藤スクールらしい。あと生成・消滅作用素の指定がややキモい(p.35)。

第5章 ボゾン・フェルミオンの等価性

ボソン-フェルミオン対応を証明する。「ホロノミック量子場」のときはボソンが必要なかったし、類書もあんまり無いので、この章をちゃんと追うしかない。母関数(Fourier級数展開の項 から場

の復元)とか、真空期待値とか、正規積順序とか、まあ場の量子論の計算である。

ボソンの世界(Heisenberg代数のFock表現)に行きたいのは、そちら側なら頂点作用素でアフィンリー代数の表現を構成できるため(p.64)。

ここでは計算を追う代わりに歴史的経緯を追ってみよう。

まず、グラスマン変数(フェルミオン)の2次結合が通常の変数(ボソン)っぽくなることはすぐ分かる。もうちょっと物理的に、Diracの海における空孔がボソン的だと気付いたのはBloch(1934年)だった。朝永(1950年)はそれが1次元の場合にしか成立しないことを示した。ここら辺が「1次元量子系ではボソンとフェルミオンの統計が区別できない」の由来なのだろう。

フェルミオン→ボソンの方向は、物性物理において「ボソン化」と呼ばれる重要なテクニックである。朝永(1950年)やLuttinger(1963年)も使っていた(いわゆる「朝永-Luttinger流体」)。

D. Sénéchal, “An introduction to bosonization”, 1999.

https://arxiv.org/abs/cond-mat/9908262

川上則雄・梁成吉『共形場理論と1次元量子系』岩波書店、1997年

しかし逆のボソン→フェルミオンまで含む完全な双対は、非自明で物理的なご利益がすぐさま明らかではない。文献によってはその起源をSkyrme(1960)、Skyrme(1971)、Mandelstam(1975)に見る。

T Liu, “The Boson-Fermion Correspondence and its Applications”, 2014.

https://researchers.ms.unimelb.edu.au/~dridout@unimelb/students/Liu.HonsThesis.pdf

佐藤スクールがどっからボソン-フェルミオン対応の情報を仕入れてきたかは調べていない。たぶん原論文(でもどれが原論文?)に書いてある。

ボソンの母関数 (5.13)は、ハミルトニアンとみなせる。たとえばフェルミオン場

の(無限個の時間変数による)時間発展は

と書ける。(5.19)によるとこれは

に等しい。

第6章 変換群とτ関数

ここまでくると歴史的に云々すべきことは少なくなる。

§6.2: 無限次元リー代数 は、完全に[DJKM]のセッティングのために用意された代数構造である。一般的な構成ではない(ただ第7章のアフィンリー代数と整合するよう作られている)。

ボソン-フェルミオン対応を用いると、第3章の指数ソリトンを加える頂点作用素 が

とほぼ同じことが分かる。KP方程式は2次元波なので波数の指定が2個必要。フェルミオンが2つ結合しているので全体としてボソン的*7。

§6.3: このノートの§1.3には書かなかったが、τ関数や波動関数 をボソン-フェルミオン対応によって表示できる(6.17)(6.18)。

を使った記述は指数ソリトン解をはるか越えて、佐藤グラスマニアンによるτ関数全体の記述と等価になるらしい(§9.2参照)。これが[DJKM]による佐藤グラスマニアンの再解釈である。ちょっと嘘くさい感じもする。

第7章 KdV方程式の変換群

[DJKM]のストーリーの終わり。KPからKdVへの次元還元。

アフィンリー代数 でKdV方程式の解が表現できると何がうれしいかと言うと、他のアフィンルート系に対しても無限次元可積分系を構成し解を書き下すチャンスが生まれることである。KdV方程式は

型、KP方程式は

型に相当する。

型に相当するBKP方程式の存在も知られている。

可積分系の構成に関しては、[DJKM]よりDrinfeld-Sokolov還元の方が強い気がする(『可積分系の歴史』参照)。

第8章 有限次元Grassmann多様体とPlucker関係式

佐藤理論の準備編。急に簡単になるのはレベル設定を間違ってないかと思う。

代数幾何と言わず初歩的な射影多様体論くらいは知っていると有利だが、知らなくても何とかなるはず。

グラスマン多様体やヤング図形の計算に関する教科書として次を挙げておく。

W. Fulton(著)池田岳・井上玲・岩尾慎介(訳)『ヤング・タブロー 表現論と幾何への応用』丸善出版、2019年

第9章 無限次元Grassmann多様体

§9.1,9.2: [DJKM]の設定で佐藤グラスマニアンを述べるために色々準備が必要。そして§1.3では書かなかったKP階層の特徴付けがまた出てくる(p.81、定理9.3)。

Clifford群に関しては神保『ホロノミック量子場』が詳しい。

§9.3: ヤング図形は1900年頃に対称群の既約表現の分類を目的として導入された*8。P.85の定理9.4においてボソン-フェルミオン対応を指標多項式で言い当てられるのは、ルート系A型の表現論がかなりうまくいっている感じがある。というのはつまり、ヤング図形はA型(対称群や )系列の対象なので。

第9章で必要な事項は上の[Fulton]および下の[Macdonald]を参照。そもそも有限次元グラスマニアンがヤング図形と密接に関わっている。

I. G. Macdonald, “Symmetric Functions and Hall Polynomials”, Clarendon Press, 1979.

第10章 双線形恒等式再び

広田の直接法は「計算はうまくいくが何が背景にあるのか分からない」という評価を受けていた。佐藤幹夫は広田微分の謎を解くためひたすら計算して悩んでいたが、ある朝「Plucker座標だ!」と気づいたらしい。その後は1か月程度で全て完成したという。

『ソリトンの数理』での[DJKM]方式による定理10.1の証明は、表現論を使うことでエレガントといえばエレガントになっている。

おわりに

このノートの結論を述べる。『ソリトンの数理』は、[DJKM]の高度な文脈を、(部分的に)簡単な見かけとコンパクトさで覆い隠した異常な本だった。やたらめったら人を振り回しているだけではないかとも思う。それでもここまで振り回せるのだから大したものだ。個人的には「良い本」ではなく「おもしれー本」という評価を付ける。

ちゃんと文脈を把握している人にとっては、(行間の広さは別として)コンパクトさゆえに可積分系の教科書としては物足りない感じがあるだろう。証明もだいぶ省略されていた。そこは適宜「参考文献・教科書の紹介」で補って欲しい。

最後に、なぜ[DJKM]が場の量子論(表現論)的な記法にこだわっていたかを説明したい。結果的にはうまくいったけど、そもそもソリトン方程式は古典場の波動方程式なんだからカテゴリーエラーじゃないのか、というツッコミは当然考えられる。

これは結局、佐藤スクールにとってホロノミック量子場(1979年)がKP方程式研究の直前にあったという、歴史的偶然が大いに関わっている。フェルミオンを持ち出したのもτ関数が出現したのもホロノミック量子場が先だった。この繋がりを強調するために、相関関数によってKP階層のτ関数を書いたのではないか。

さらに言うと、彼らはモノドロミー保存変形(ないし等スペクトル変形)がソリトンに存在することを意識していた。実際ソリトン方程式から「相似簡約」によって、Painleve方程式が得られることが知られている(KdVの場合は[Ablowitz-Segur, 1977])。

上野喜三雄『Monodromy Preserving Deformationのソリトン理論への応用(完全積分可能な非線型系の古典論と量子論)』1980年

https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/104739

鈴木貴雄『2成分KP階層に由来する高階パンルヴェ方程式』2010年

https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/18709/Article_No_19.pdf

*1:はるか昔に自分が読んだときのメモ。すごい表現だ。

*2:原田耕一郎『モンスターの数学』参照。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sugaku1947/51/1/51_1_34/_article/-char/ja/

*3:なお専門家によると、『ソリトンの数理』における頂点作用素の記法は共形場理論と整合していないらしい。https://x.com/genkuroki/status/962748908215574528?s=20

*4:Vertex operator - Encyclopedia of Mathematics

*5:ただしこれは粒子の総数が固定されているときの話であって、臨界現象ではボソンとフェルミオンをちゃんと区別することができる。川上・梁『共形場理論と1次元量子系』参照。

*6:佐藤幹夫が考案した石取りゲームの一種。『佐藤幹夫の数学』の該当箇所、あるいは佐藤文広『石取りゲームの数学 ゲームと代数の不思議な関係』を参照。

*7:ただし明らかに を2回作用させても

になる(ソリトン1個増えた後に位相のずれ?)だけで、ソリトンが2つ増えるわけではない。ハードコアボソン的とでも言えばいいのか。